避免旋转蒸发仪出现爆沸现象,关键在于控制操作参数、优化样品处理、确保设备状态良好,并采取适当的防护措施。以下是系统化的预防策略:

一、精准控制操作参数(核心)

真空度控制:

逐步提升真空度: 切勿一次性抽到极限真空。先抽至较低真空(如 -0.05 MPa),待液体平稳沸腾后,再缓慢提高至目标真空度(每次提升间隔 1~2 分钟)。

使用真空控制器: 最佳解决方案!可设置真空梯度,自动缓慢降压(如每分钟降压 5~10 mbar),避免压力骤降引发过热沸腾。

避免过高真空: 根据溶剂沸点选择合适的真空度(参考溶剂沸点-压力表),无需追求极限真空。

温度控制:

低温启动: 初始水浴温度 ≤ 溶剂常压沸点以下 20℃(例:乙醇常压沸点 78℃,初始浴温建议 ≤ 40℃)。

梯度升温: 达到目标真空度后,再缓慢升高水浴温度(每次升温 ≤ 5℃),直至蒸发速率稳定。

避免过热: 水浴温度与真空度需匹配,确保溶剂沸点 > 水浴温度(例:在 -0.08 MPa 下,水的沸点约 40℃,浴温应 < 35℃)。

转速优化:

提高转速: 一般建议 100~200 rpm,确保瓶壁形成均匀液膜(厚度 < 1mm)。高转速可强化传热,减少局部过热。

粘稠样品: 若样品粘度高,需进一步提高转速(但避免飞溅)。

二、样品预处理与适配

控制装液量:

不超过 50% 容量: 通常装液量为旋转瓶体积的 1/3(最大不超过 1/2),预留充足空间容纳泡沫。

处理易爆沸样品:

预浓缩: 对水溶液或稀样品,先用常压蒸馏/加热搅拌浓缩至小体积(减少水分)。

添加消泡剂: 对蛋白质、多糖、表面活性剂等易起泡样品:

加入 1~2 滴 正辛醇(常用)、硅油消泡剂或聚二甲基硅氧烷。

注意: 确认消泡剂不影响后续实验,且用量需极小!

除气处理: 超声脱气 10~15 分钟或在常压下搅拌,去除溶解气体。

溶剂替换:

若可行,将易爆沸溶剂(如甲醇、乙醚)替换为高沸点、低起泡性溶剂(如乙酸乙酯)。

三、设备维护与升级

安装防爆沸配件:

克莱森接头(Claisen Adapter):在旋转瓶与冷凝管间加装三通接头(下图),提供缓冲空间拦截泡沫。

防溅球(Anti-Bumping Bulb):专用防冲料玻璃组件,效果优于克莱森接头。

[旋转瓶] → [克莱森接头/防溅球] → [冷凝管] ↗ (侧口接真空)检查设备密封性:

定期更换老化密封圈,接口处涂抹高真空硅脂(仅限磨口玻璃接头)。

检测真空管路是否漏气:抽真空后关闭阀门,观察压力是否快速回升。

保障冷凝效率:

冷却液温度 ≤ 5℃(建议使用制冷循环器,而非自来水)。

确保冷却液流量充足(> 10 L/min)。

四、标准安全操作流程

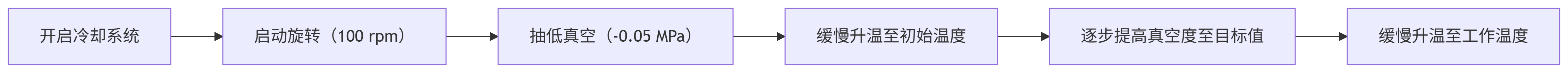

启动顺序:

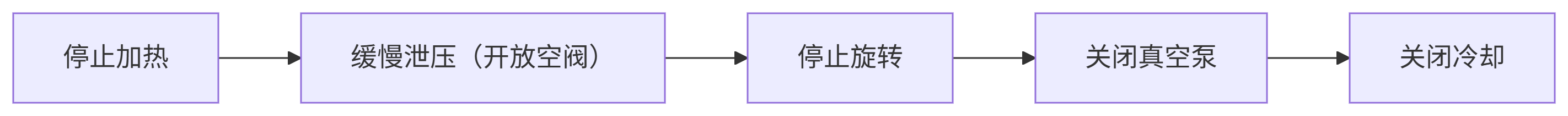

关闭顺序:

关闭顺序:

关键预防措施对比表

| 风险因素 | 预防措施 | 操作要点 |

|---|---|---|

| 真空骤降 | 使用真空控制器 | 梯度降压,速率 ≤ 10 mbar/min |

| 温度过高 | 低温启动 + 梯度升温 | 初始浴温 ≤ 溶剂常压沸点 -20℃ |

| 样品起泡 | 加消泡剂/预浓缩 | 正辛醇 ≤ 2 滴,预浓缩至原体积 1/5 |

| 局部过热 | 提高转速(150~200 rpm) | 确保瓶壁形成均匀薄膜 |

| 冲料物理防护 | 安装克莱森接头/防溅球 | 必须位于旋转瓶与冷凝管之间 |

五、特殊场景处理

高沸点溶剂(如 DMF、DMSO):

需高温操作(浴温 > 80℃),但必须先抽高真空再升温,避免常压下高温导致暴沸。含固体颗粒样品:

过滤后再上机,防止颗粒引发突沸。

⚠️ 最后提醒:

操作时佩戴防护面罩和耐溶剂手套,确保通风良好。爆沸瞬间可能喷溅高温溶剂或冲破玻璃!

永远记住:安全泄压比抢救样品更重要!

通过精细控制参数、预处理样品、加装防护配件,并养成标准化操作习惯,可显著降低爆沸风险,保障实验安全高效进行。