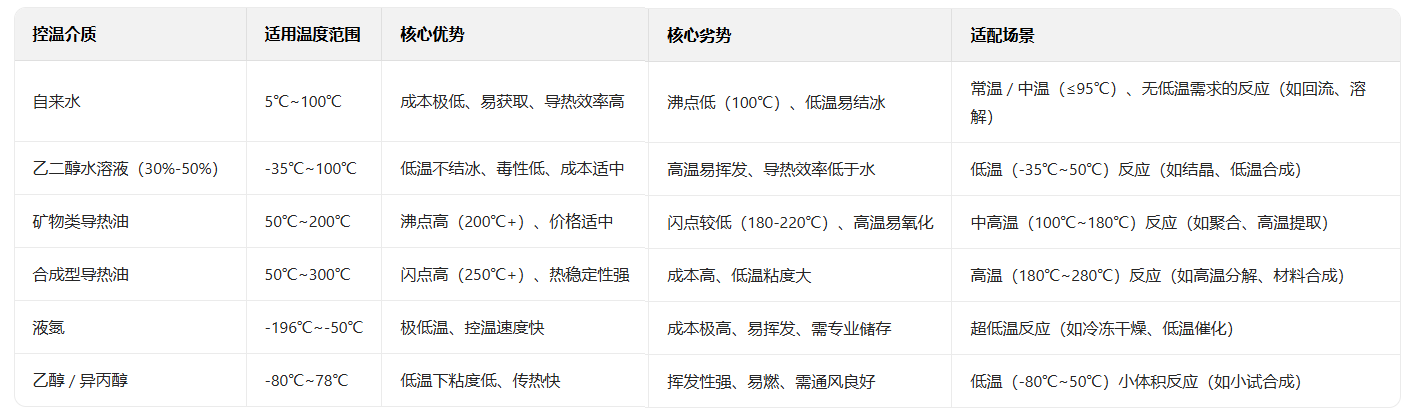

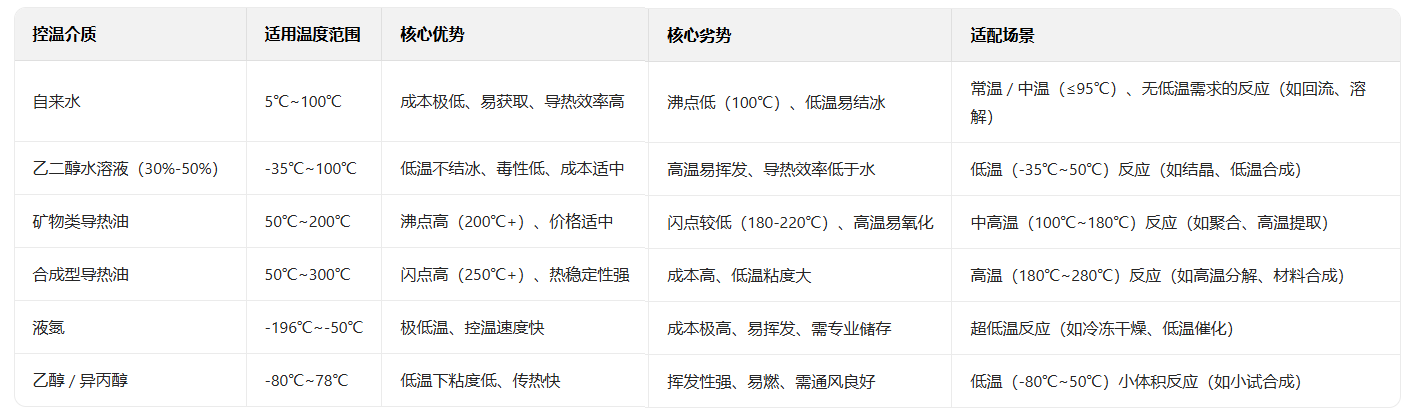

选择玻璃反应釜的控温介质,核心是匹配反应的温度需求、物料特性及安全规范,避免因介质选错导致控温失效、设备损坏或安全风险。以下从 “5 步核心选择逻辑”+“常见介质对比”+“避坑注意事项” 三个维度,给出可落地的选择方法:

控温介质的首要限制是自身耐温极限(沸点、凝固点、热分解温度),必须完全覆盖反应所需的 “最低温度→最高温度” 区间,且预留 10-20℃安全余量(避免介质在极端温度下相变或失效)。

- 低温区间(-80℃~50℃):需选凝固点低、低温下不结冰的介质(如乙二醇水溶液、乙醇、液氮);

- 中温区间(50℃~200℃):需选沸点高于目标温度、高温下不易挥发的介质(如自来水、导热油);

- 高温区间(200℃~300℃):需选高沸点、热稳定性强的介质(如高温导热油、熔盐)。

例:若反应需在 150℃下进行,不能选自来水(沸点 100℃,会汽化导致夹套压力骤升),需选沸点≥180℃的导热油。

控温介质虽在夹套内循环(不直接接触釜内物料),但需考虑 “万一夹套泄漏” 的极端情况,避免介质与物料发生反应(如腐蚀、污染),尤其对食品、医药、生物实验需严格把控:

- 若物料为酸性(如盐酸、醋酸):避免用普通碳钢容器适配的介质(但玻璃夹套本身耐酸,重点关注介质是否含碱性杂质,防止泄漏后中和物料);

- 若物料为高纯度要求(如制药 API 合成):需选无毒、低挥发的介质(如食品级导热油、医用乙二醇),避免介质挥发后通过玻璃壁渗透(虽概率低,但需规避);

- 若物料为强氧化性(如高锰酸钾溶液):避免用易燃的矿物类导热油(泄漏后可能引发氧化燃烧),可选合成型导热油或惰性冷却液。

不同介质的安全属性差异极大,需结合实验室环境(如是否通风、有无明火)选择,重点关注 3 个指标:

- 闪点(易燃性):高温加热时,介质闪点必须高于目标温度 50℃以上(如目标 150℃,需选闪点≥200℃的导热油),避免介质遇明火或高温汽化燃烧(矿物油闪点通常 180-220℃,合成油可达 250℃以上);

- 毒性 / 挥发性:低温用乙醇、甲醇等介质时,需确认其挥发性(乙醇沸点 78℃,低温下仍有挥发),实验室需通风良好,避免操作人员吸入;禁止用有毒介质(如甲醇)用于密闭、通风差的环境;

- 相变风险:低温下避免用纯水(0℃结冰,体积膨胀会撑裂夹套),需选乙二醇水溶液(如 40% 乙二醇 + 60% 水,凝固点 - 25℃)、丙二醇溶液(凝固点 - 59℃);高温下避免用低沸点介质(如水、乙醇),防止汽化导致夹套超压。

介质的导热系数、粘度直接影响热量传递效率,进而影响控温精度(如升温慢、局部温差大):

- 导热系数越高越好:水的导热系数(0.6 W/(m・K))远高于导热油(0.12-0.15 W/(m・K)),因此中低温(≤100℃)优先选水,控温更快、更均匀;

- 粘度越低越好:低温下介质粘度会升高(如乙二醇水溶液在 - 40℃时粘度显著增加),需选低温粘度低的介质(如合成型低温冷却液),避免循环泵负载过大、介质流动不畅导致 “局部控温死角”;

- 避免高粘度介质:高温下某些老旧导热油会氧化变稠,需定期更换,否则会降低传热效率,甚至堵塞夹套管道。

除了技术适配,还需关注实际使用中的便利性,避免 “选对了介质但用起来麻烦”:

- 获取难度与成本:自来水、乙二醇水溶液成本低、易获取,适合常规实验;液氮、高温熔盐成本高、需专业储存设备(如液氮罐),仅用于特殊低温 / 高温场景;

- 配制与更换:乙二醇水溶液需按比例配制(如 30% 浓度对应凝固点 - 15℃,50% 浓度对应 - 35℃),需用密度计确认浓度;导热油需定期更换(一般 1-2 年换一次,避免氧化变质),更换时需清洗夹套;

- 兼容性设备:若实验室已有恒温水浴(只能用水),则中低温反应优先选水;若已有低温循环泵(适配乙二醇 / 乙醇),则无需额外采购介质。

三、3 个避坑注意事项

1.不盲目追求 “万能介质”:没有一种介质能覆盖所有温度范围,如乙二醇水溶液虽能低温用,但高温(≥100℃)会剧烈挥发,需根据具体反应温度切换介质;

2.不忽视介质 “浓度 / 纯度”:乙二醇水溶液浓度过低(如 < 20%),低温下仍会结冰;导热油混入水分(如更换时未排空夹套积水),高温下会汽化导致夹套超压;

3.不省略 “兼容性测试”:首次用新介质前,先小剂量测试(如将介质注入夹套,空载运行 1 小时,观察是否有泄漏、设备异响),再正式用于反应。

综上,选择控温介质的核心逻辑是 “温度优先、安全次之、效率与成本兼顾”,需先明确反应的硬性温度需求,再逐步筛选兼容性、安全性、经济性达标的介质,最终实现 “控温精准、操作安全、成本可控” 的目标。